| Castor | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Castor du Canada (Castor canadensis) | ||||||||||||

| Classification scientifique | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Espèces | ||||||||||||

|

Castor canadensis |

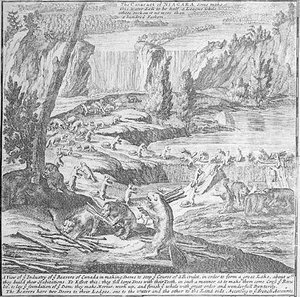

Les castors sont bien adaptés à la vie amphibie, ils ont des narines obturables, une épaisse fourrure imperméable, de grandes pattes postérieures palmées et une queue large et aplatie en forme de truelle, couverte d'écailles.

Le castor européen, Castor fiber, est proche de l’extinction à cause de sa fourrure et du castoréum, une sécrétion de ses glandes odorantes très recherchée en parfumerie, qui aurait aussi des propriétés médicinales. Cependant le castor est en cours de réintroduction en Europe. Plusieurs centaines vivent sur le Rhône, l’Elbe et en Scandinavie. Plusieurs autres pays se trouvent en ce moment lentement repeuplés de castors.

Le castor canadien, Castor canadensis, est l’animal national du Canada et est imprimé sur la pièce de cinq cents canadienne. Cependant, le castor est considéré comme un animal envahissant dans plusieurs régions du pays.

Le castor du Canada est un très proche cousin du castor d'Europe. Il ne se distingue de ce dernier que par son pelage plus foncé et au fait que l'os nasal de son crâne à des bords plus convexes. Il possède, également, huit chromosomes de moins que son homologue. Il est réputé pour savoir construire des barrages en bois dans les rivières où il vit.

Les mœurs aquatiques du castor, sa queue écailleuse et ses pattes postérieures palmées ont longtemps fait penser que sa partie postérieure était apparentée aux poissons. En 1737, Georges Buffon disait alors que le castor est « le seul qui ressemble aux animaux terrestres par les parties antérieures de son corps, paroisse en même temps aquatique par les parties postérieures. Il fait la nuance des quadrupèdes aux poissons ».

1. Le castoréum

Sécrétion grasse très odorante produite par des glandes sexuelles de l'animal situées à proximité de l'anus, le castoréum a deux fonctions : d'une part il permet au castor de délimiter son territoire, mais surtout c'est grâce à lui que son pelage est imperméabilisé. Cette substance était connue dès l'Antiquité, et on lui a trouvé divers usages médicaux, par exemple le traitement des maladies de l'utérus, auquel le castor devrait son nom. On le jugeait surtout très efficace contre l'épilepsie. Les vertus du castoréum pour combattre les maux de tête sont bien réelles, puisqu'il contient de l'acide salicylique (principal composant de l'aspirine). Aujourd'hui encore, certains préconisent l'usage du castoréum comme stimulant, anti-hystérique et antispasmodique. Le seul problème, c'est que pour recueillir la précieuse matière il faut tuer l'animal, l'une des raisons qui font que peu à peu le castor avait pratiquement disparu des rivières européennes.

Le castoréum est également très apprécié en parfumerie, où il fait partie, avec le musc, la civette et l'ambre gris, des essences animales donnant toute leur puissance aux parfums de type ambré (ou oriental), ainsi qu'à certains parfums masculins. Cependant, les progrès de la chimie organique permettent aujourd'hui de produire un équivalent synthétique qui, même s'il n'a pas forcément toute la finesse du castoréum, évite un massacre inutile.

2. Les noms du castor

Le latin utilisait plusieurs mots pour désigner l’animal : d’une part le terme fiber et son équivalent d’origine celtique beber, de l’autre le mot castor, que le français a conservé ainsi que la plupart des langues romanes (italien castoro, castillan castor).

Cependant, l’ancien français connaissait surtout le mot bievre, correspondant à beber, qui est à l’origine du nom de très nombreuses rivières : la Bièvre, le Beuvron, la Vèbre, le Vébron, la Beuvronne etc. On suppose à ce mot une racine indo-européenne signifiant sans doute brun, qu’on retrouve dans le sanskrit babhrúh, qui a à la fois le sens de brun et celui de mangouste. Cette racine est également à l’origine de l’anglais beaver et de l’allemand Biber.

Quant au mot castor, qui a supplanté bievre en moyen français, il correspond au grec kastôr (= qui brille), qui a surtout été utilisé comme nom de personne. Comment en est-il arrivé à désigner l’animal ? Même si on n’en a pas vraiment la certitude, on pense que cela serait lié à Castor, frère jumeau mythologique de Pollux et protecteur des femmes, le castoréum passant pour guérir les maladies de l’utérus.

Important !

Ce document contient des informations provenant à l'origine de l'encyclopédie collaborative Wikipédia. Même s'il a fait l'objet d'une validation rapide et s'il a pu être corrigé depuis, toutes les informations qu'il contient n'ont pu être vérifiées, aussi nous vous recommandons la consultation d'autres sources avant de l'utiliser.

Vous pouvez en consulter la dernière version à l’adresse https://libresavoir.org/index.php?title=Castor.

Vous avez la permission de copier, distribuer et/ou modifier ce document selon les termes de la « Licence de documentation libre GNU », dans sa version 1.2 ou plus récente publiée par la Free Software Foundation ; sans sections inaltérables, sans texte de première page de couverture et sans texte de dernière page de couverture.

Copyright (c) les auteurs sur Libre Savoir.