1. La sagesse est liée à l’angoisse du mal

« La conscience de la vie ne peut être qu’angoisse. » écrivait Malraux. On peut considérer que c’est l’absence du bien et du vrai, reconnue à partir de l’expérience fréquente du mal et de l’erreur, qui nourrit cette conscience angoissée. L’existence humaine est sous le double signe d’une errance menacée par l’échec dans la mesure où elle fait l’expérience difficile du divorce entre ce qui est et ce qui devrait être, entre le réel et l’idéal.

Le mal naît de l’erreur au niveau de la connaissance et de l’échec pour ce qui est de l’action et sous-tend l’aspiration à la sagesse. En effet, l’erreur intellectuelle est ce qui divise et pousse à la discussion, à la contradiction ou à la réfutation. Ces expériences tendent à isoler le sujet de ses semblables : l’erreur prépare donc à la solitude et rend la communion impossible. Il en est de même pour l’échec qui remet en question, provoque la suspicion et retranche le sujet de la communauté.

Toutes les tentatives pour passer de l’erreur qui divise à la vérité qui réunit ou encore de l’échec qui entretient à la méfiance au succès qui fait naître la confiance relèvent de la recherche de la sagesse.

Par ailleurs, l’angoisse du mal touche un esprit épouvanté par la déraison, le non sens des choses, voire la conscience que les choses ne sont pas ce qu’elles devraient être, par exemple lorsqu’un innocent est condamné. Elle provient de ce que le sujet ne dispose pas d’un savoir universel et a tendance à voir dans une injustice particulière le signe d’une injustice générale au lieu d’en percevoir un lien de causalité entre différents événements. Aussi paraît-il évident que se dégager de l’ignorance et du non sens pour établir un savoir et, par conséquent, un sens constitue les prémices de la sagesse.

2. La sagesse est liée au savoir

Deux constats mettent en évidence que l’être humain a besoin de savoir. La pensée est humiliée devant l’énigme – par exemple, comment expliquer le passage d’une comète au XVIIème siècle ? - dans la mesure où la réponse manque et le jeu des réponses sans cesse renouvelées ne fait que masquer cette humiliation. Par ailleurs, la notion de scandale – ainsi la condamnation de Socrate invoquée pour corruption de la jeunesse alors qu’il s’agit d’une vengeance du pouvoir athénien – révolte.

La sagesse va viser à évacuer la présence énigmatique et l’événement scandaleux en cessant de les considérer isolément en revenant de la réalité particulière à la réalité globale intelligible et ordonnée. Ainsi la mort de Socrate n’est peut-être plus scandaleuse si on la considère comme un moment nécessaire de la pensée de l’humanité. Il en est de même pour le passage incompris de la comète considéré alors comme un événement indispensable à la recherche scientifique.

La sagesse apparaît donc comme le savoir de la totalité propre à dégager le sens des événements particuliers. Elle répond à l’exigence intellectuelle de clarté et de raison, ainsi qu’au besoin affectif d’unité. Et elle suppose l’intelligibilité du réel. Par exemple, le sage stoïcien accepte d’une âme égale la bonne fortune et le malheur. Cette acceptation n’est pas fondée sur l’impuissance mais sur la croyance que le réel est rationnel et que l’ordre de la réalité est l’ordre même de la raison. A l’inverse, le fou est donc le fruit d’une ignorance du monde.

Majorant la pensée, la sagesse suspecte l’action qui prend l’aspect d’une agitation et d’un tumulte. Mais cette intelligibilité du réel n’est-elle pas un postulat ? N’est-elle pas liée à nous ? Est-elle au cœur du réel ? Selon la réponse apportée, nous promouvons la contemplation ou l’action. En effet, si le réel nous apparaît dénué de sens, l’être humain ne peut – sans se nier – l’accepter tel quel. L’incompréhension dûment constatée, elle n’est pas pour autant acceptée, voire recherchée pour elle-même. Dès lors, l’absence de sens du monde va être révoquée par l’action dont l’effet, en niant cette absence, est commencement de sens. Autrement dit, dans un monde absurde, il appartient à l’homme de remplacer l’attitude contemplative qui est recherche de sens par l’attitude transformatrice qui est donatrice de sens. Ainsi l’action triomphe-t-elle au moment où il s’agit de constituer un univers intelligible en niant par les actes la présence inintelligible du monde. L’homme d’action est mesuré par une pensée, mais une pensée qui ne cherche pas déchiffrer mais constituer. On notera que le triomphe de l’action transformatrice s’oppose à l’attitude contemplative du sage. L’exaltation qui accompagne l’action contraste avec le calme de la pensée qui veut tout embrasser.

L’exigence d’explication totale qui résout, par exemple, l’énigme et le scandale n’est rien d’autre que l’amour de la sagesse. Le savoir qui lui est lié se définit de trois façons. C’est, d’abord, un savoir de la totalité qui exclut la partie au profit de l’ensemble (toute énigme, tout scandale doivent être rattachés au tout et non réduits à eux-mêmes). C’est, en outre, un savoir de la nécessité qui exclut la contingence (la présence énigmatique et l’événement scandaleux paraissent arbitraires lorsqu’on les isole de l’ensemble des causes qui les provoquent). C’est, enfin, un savoir de la beauté où la laideur est exclue.

3. Sagesse et existence

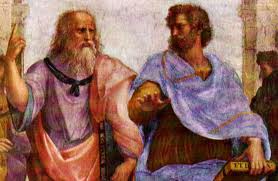

Selon Aristote, en tant que caractère de connaissance la sagesse est une vertu de l’intelligence. Elle est donc un état habituel du vrai, mais d’un vrai qui oriente l’action. La vie du sage, figure de l’antiquité, est liée à l’état de ses connaissances et comme le souligne Platon dans le Phèdre, l’âme qui a vu le plus de vérité produit un homme passionné par la sagesse. Loin de vérités qui accroissent notre pouvoir sur les choses, il s’agit de vérités qui permettent l’amélioration de notre être.

On rappellera que l’imperfection de l’homme dans le platonisme est liée à la chute de l’âme dans un corps et, par suite, à l’oubli des vérités qui caractérisent cette âme rattachée à un corps. Pourtant, pendant sa liaison avec le corps, l’âme conserve la nostalgie de sa vie antérieure parfaite où, en compagnie des Dieux, elle contemplait les réalités véritables, c’est-à-dire les Idées. Aussi éprouve-t-elle le besoin de retrouver cet état par l’entremise de la réminiscence qui permet d’accéder à l’Idée, c’est-à-dire à l’Etre qui nous procure une perfection dont l’homme – puisque composé d’âme et de corps – est privé au niveau terrestre. La possession de la vérité transforme donc l’âme en la délivrant de l’erreur. La sagesse est bien l’expression dans la vie d’une vérité libératrice. Le sage est donc libre et il agit d’autant plus librement qu’il a au préalable distingué le vrai du faux, le possible de l’impossible. Le bonheur qui en résulte est lié à la connaissance rationnelle des choses et correspond à la nécessité bien comprise. Ainsi le sage stoïcien connaît-il le bonheur dès l’instant qu’il obéit à l’ordre naturel qui n’est autre que l’ordre divin. Voulant ce que fait la nature, il accepte le nécessaire. Qu’elle soit platonicienne ou stoïcienne, cette sagesse met en relief le rôle privilégié de la raison qui limite les manifestations de la volonté.

NB : Un prochain article suivra qui traitera de l’ « Originalité de la Philosophie »

| Les droits de ce document sont régis par un contrat Creative Commons et plus précisement par le contrat Creative Commons Paternité - Partage des Conditions Initiales à l’Identique Licence France 2.0 de Creative Commons, plus connue sous le nom de "CC-BY-SA". |

Droits d'auteur © Sophie LAUZON